兵庫県社会福祉士会について

設立趣旨、倫理綱領

設立趣旨

兵庫県社会福祉士会は、社団法人日本社会福祉士会の兵庫県支部として、1993年7月に発足しました。2009年には一般社団法人格を取得いたしました。

2013年の7月には任意団体設立から20周年を迎えました。

本会では、研修、情報提供、学会活動等を実施し、社会福祉士の自己研鑽と資質の向上を目的とした活動を行っています。

倫理綱領

定款

組織体制

各委員会

生涯研修センター

社会福祉士は生涯を通じて自らの専門性及び能力を高めていく必要があります。本会では社会福祉士としてふさわしい専門的な力量の獲得を支援するために生涯研修制度を定め、この制度に基づき生涯研修センターを設置しています。

当センターでは、新人社会福祉士の育成と認定社会福祉士の養成、社会福祉士の専門性の向上に関する支援、資格制度の充実、発展ならびに普及啓発のために、生涯研修事業に取り組んでいます。

福祉相談センター「ここねっと兵庫」

ここねっと兵庫では、福祉に関する悩み、困りごとなど、本会の各分野の専門委員会が、電話・F A X・メールを活用して相談に乗ります。

※回答には一週間程度お時間をいただく場合があります。ご了承ください。

研修委員会(休止中)

調査研究委員会

当委員会は、会員による実践研究および実践発表の活性化を目的に、実践発表会の企画・運営ならびに研究誌『兵庫社会福祉士』の編集・発行を通じて、会員の活動を支援しています。

社会福祉士にとって、日々の実践の中で生まれる「問い」に向き合い、調べ、説明する力は、これまで以上に重要となっています。

実践を言語化し、客観的に説明することは、アカウンタビリティ(説明責任)を果たすために不可欠であり、私たちの専門職としての責務でもあります。

日頃の実践や研修等で培った力を活かし、それを実践報告や実践研究としてまとめて実践発表会で発表する。そしてその経験を重ね、研究誌への投稿につなげていく——このような長期的な視点で、実践の省察と研究に取り組むことを私たちは願っています。

当委員会は、そのような実践の積み重ねと発信を後押しするプラットフォームを提供していきます。

国家試験対策委員会

当委員会では、社会福祉士国家試験の合格を目指す受験生に対して学習支援を中心に、PRや入会促進等の活動をしています。

具体的には、各種講座や模擬試験の開催、講師派遣による学習支援、SNSを活用し受験当日まで一人ひとりに寄り添った個別支援、試験当日の激励と労いによる受験生支援及び活動PR、合格祝賀会の開催による入会促進等をしています。

国家試験受験資格の取得、国家試験対策講座については、こちらhttp://www.hacsw.or.jp/qualification/をご覧ください。

広報委員会

当委員会は、社会福祉士の認知度向上のための広報、会員への情報提供を目的としています。

具体的にはホームページやSNS(Facebook)の運営、会員向けメーリングリストの管理を行っています。

また、県民向け広報誌「Pocket」、会員向け機関誌「こうのとり通信」の発行をしています。

これらの活動を通じ、社会福祉士相互の情報交換や県民の皆様への情報発信を活発にしていきます。

相談委員会(休止中)

ソーシャルワーク研究委員会

当委員会では、隔月に1回、「ソーシャルワークの理論を実践から読み解き、理解を深める」をテーマにした参加型学習会をオンラインで開催しています。具体的には、事例を持ち寄りみんなで読み解いたり、参考図書を読んで話し合ったり、参加メンバーが疑問に感じた事柄を一緒に考えてみたり等、色々な方法で理論の理解を深めようと試みています。

気さくな雰囲気の中で、日頃の実践についてお互いに検証や報告をし、悩みや疑問を話しながら、実践の言語化を行い、ソーシャルワークの基礎となる「理論」の理解につなげたいと考えています。

高齢者・障害者虐待対応委員会

当委員会では、虐待対応に特化したソーシャルワークを実践することにより、虐待の防止、早期発見、迅速な対応に資することを目的に活動をしています。

- 専門職の派遣

- 兵庫県弁護士会と「虐待対応専門職チーム」を設置し、県下市町に研修を積んだ専門職を派遣して、個別ケースや事例検討会への助言や研修の講師。

- 事業所等への研修講師の派遣

- 研修会の開催

- 兵庫県から委託を受け、県下で複数回下記研修を市町職員や事業所職員対象に実施。『高齢者虐待対応力向上研修』『障害者虐待対応力向上研修』

- 委員会活動

- おおむね2ヶ月に一度開催し、各委員の活動報告や振り返り研修などを通じて、専門職としての質の向上にも努めています。

ぱあとなあ兵庫

ぱあとなあ兵庫では、成年後見制度に関する次のような活動を行っています。

- 成年後見制度の普及・啓発活動。成年後見に関する研修会や勉強会の講師の派遣。

- 成年後見等の相談・支援活動。「成年後見制度の利用を考えているので説明を聞きたい」等の成年後見の利用に関する相談への対応、自宅、施設等へのぱあとなあ会員の派遣。

- 成年後見人等の推薦・受任活動。

地域包括支援センター支援委員会

当委員会は、地域包括支援センターに配置されている社会福祉士の支援を目的とし、定期的に集まり情報交換や地域で起きている課題を共有し、解決に向けた対応を考える活動をしています。委員会主催の「地域包括支援センター初任者研修」の開催をはじめ、県から委託を受けて“地域包括支援センターに配属された職員の定着”を目的に「相談対応力向上研修」を実施しています。地域包括ケアの確立に向け、現状と課題を明らかにし、各地で頑張っている社会福祉士とともに課題解決に取り組んでいきます。

こども家庭支援委員会

当委員会では子どもの権利条約や、児童福祉法でうたわれている「こどもの最善の利益」を第一に据え、社会福祉士が「こども家庭福祉分野におけるソーシャルワーカー」として、求められている活動に対応できる体制を構築・維持していくことを目指し、情報交換や研修の企画等に取り組んでいます。

また、県内各地の自治体からの専門委員派遣依頼にも対応しています。これらの活動を充実・発展させつつ、委員一人ひとりの得意分野や強みと熱い想いを活かし、職能団体として行政や地域社会と連携・協働できるよう、さらに委員会活動の幅を広げていこうと考えています。

実習教育支援委員会

当委員会は、養成校からの依頼によってソーシャルワーク実習を引き受けている実習指導者や、これから引き受ける予定の社会福祉士が、スムーズかつ、よりよいソーシャルワーク実習の展開が出来るよう、最新の情報提供などを行っています。

ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割は社会情勢に伴い変化してきています。2021年度より、社会福祉士の養成カリキュラムが、「地域における多様な福祉ニーズ」や「多職種・多機関協働」、「社会資源の開発」等の実態を学べるように、実習の教育内容が見直され、実習時間数も180時間から240時間に拡充されました。社会福祉士実習指導者講習会をはじめ、新しい養成カリキュラムに対応した実習指導が展開できるような取り組み、企画を行っていきます。

障がい福祉委員会

当委員会の主な取り組み内容は、下記のとおりです。

- 障がい児・者の権利擁護と意思決定支援にかかるソーシャルワークに関する調査や研修を実施します。

- 障がい福祉分野における社会資源、政策等の情報交換をします。

- 必要に応じて、障がい者に関する研修を他委員会と連携して開催します。

- 当事者及び関連団体との交流により、当事者目線での取り組みを目指します。

更生支援委員会

更生保護とは犯罪を犯した人や非行のある少年を社会内で適切に支援することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人々が改善更生することを目指すことによって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進する事を目的とするものです。こういった更生保護に係る支援は、矯正施設を退所した人へいわゆる出口支援のみならず、被疑者・被告人段階の入口支援も含んでいます。

当委員会は、社会における支援としての更生保護について、そのあり方や実践を定例会や研修会などで研鑽を重ね、社会福祉士としてのソーシャルワーク実践に活かしています。

独立型社会福祉士支援委員会

当委員会では、様々な専門分野に精通する方々が集い、独立型社会福祉士の強みである「活動の自由度」を活かし、互いの活動を横断的・全体的な視点で捉える「ジェネラリスト・ソーシャルワーク」として研鑽することを目指しています。

将来の独立開業を目指す会員の皆様にとっては、開業するために必要とするノウハウを、委員会活動を通じてメンバーから学ぶ絶好の機会となります。

すでに個人で活動されている方や開業している会員の皆様にとっては、互いの活動や事業展開を学び、新たなビジネスモデルや活動の指針を構築することも目指せます。

具体的な活動としては、独立型社会福祉士としての実践活動を事業展開や福祉活動から学ぶ「実践報告会」を企画・開催したり、新たな活動プロジェクトを立ち上げ、公開討論会を開催したりしています。

また、独立開業に興味がある方に対し、事業の安定した運営や独立開業者の孤立防止に役立てていただこうと、県内外の社会福祉士に向けたメールマガジンを発信しています。

地域移行支援委員会

精神障がい者や高齢者等の社会的な入院や、病院や施設内における不適切な身体拘束や職員等による虐待などが、社会的な課題となっています。

当委員会では、病院や施設等を退院・退所し、地域における自立生活を目指す地域移行を支援するため、地域の課題を把握し、社会資源を活用できるよう、様々な分野や立場の方が参加し、活動をしています。

具体的には、地域移行を支援している退院支援員等への助言や事例検討などの支援会議や、最新の法改正や施策などの情報共有、地域移行にかかわる学習会を定期的に開催しています。

生活困窮者支援委員会

当委員会は、既存の年齢・対象別の制度施策で対応できないニーズ、例えば、引きこもり、8050問題、ヤングケアラー、LGBTなどの支援について、国の進める「地域共生社会」に向けた「包括的支援体制」に向けて、定例会、学習会等により課題の理解を深め、相談支援機関の担当者等、相談援助業務にかかわる専門職の支援を行っていきます。また、認証研修「滞日外国人ソーシャルワーク研修」(隔年開催の予定)を主宰するほか、弁護士会等の職能団体と連携を図り、武庫川河川敷の巡回相談等(年2回)を行っています。なお、定例委員会は、偶数月の第1日曜日10~12時、オンライン開催または対面方式を適宜交えて開催します。

災害福祉支援委員会

本会は、1995年1月の阪神・淡路大震災で、宝塚市や神戸市内の避難所や仮設住宅等への被災者支援活動を初めて行いました。2011年の東日本大震災後も、熊本地震や大阪北部地震等の地震災害をはじめ、台風等による風水害も頻発しています。大規模な自然災害等が起きた場合には、災害支援金の送金や災害支援員の派遣を本会の事業として行っています。

当委員会は、被災者支援を担う社会福祉士と、防災・減災活動に関わる社会福祉士の支援を目的にしています。2018年度から認証研修「災害支援活動者養成研修」の運営に協力して、人材育成にも取り組んでいます。また、個別避難計画の作成促進や災害時要援護者の支援など、災害対応をめぐる法制度の新たな動きを捉えながら、「災害に強い社会福祉士」育成を目指しています。

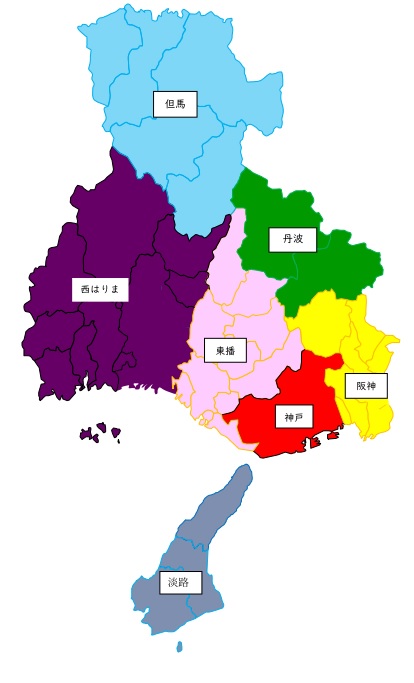

地区ブロック

神戸ブロック

当ブロック圏域内には大学をはじめ養成機関、他の職能団体、福祉関係機関なども数多く、これら諸団体との関係を築きたいと考えております。研修は会員のみならず、広く一般の方にも間口を広げております。研修内容等は当会のホームページ等で逐次掲載しますのでご確認ください。

阪神ブロック

当ブロックでは、地域部会( 尼崎、芦屋・西宮、三田・宝塚・伊丹、猪名川・川西)

を中心に、部会ごとに勉強会や交流会などを企画し、地域で活動を展開するため、2ヶ月に一度の役員会を開催しています。また、新型コロナによる影響はありますが、オンライン等の活用を図り、秋には「定例学習会」を開催し、その時々の福祉課題をテーマに学習を深めるとともに、新年会やナイトカフェなど、会員相互の交流をはかっています。さらに、国家試験対策委員会や他のブロックと共同し、自主ゼミ(国試対策ゼミ)を開催しています。阪神ブロックの活動には、他のブロックの方や一般の方の参加も歓迎しています。ご参加をお待ちしています。

東播ブロック

当ブロックの区域は、明石市、加古川市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、加東市、多可郡多可町、加古郡稲美町、加古郡播磨町の8市3町からなっています。

主な事業として、福祉専門職の地域活動に有意義な環境づくりを目指し、年間を通じ各地区で交流事業「集い場」を、毎年1~3月に地域性を重視した「自主企画研修」を開催しています。活動の最新情報は「一般社団法人兵庫県社会福祉士会東播地区ブロック フェイスブック」で案内しています。

西はりまブロック

当ブロックは、姫路市を中心として相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、太子町、佐用町、市川町、神河町、福崎町のエリアで活動を行っています。会員の協力のもとブロック主催の研修会の開催や地区別勉強会、懇親会など、ブロック内外を問わず、多くの会員が地域で地道な活動を展開しています。ブロック活動は、兵庫県社会福祉士会の窓口であり、地域に根差した取り組みを今後とも行っていきます。西はりま地区ブロックFacebookも一度のぞいてみて下さい。

但馬ブロック

当ブロックの区域は、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町の3市2町からなっています。私たちは高齢者、障がい者、医療、教育、行政等と幅広い分野の仕事を持ちながら、但馬の生活環境の中で、共に生きる生活者として、地域を守っていくためのソーシャルワークを模索しています。この地域の未来が新しい日本社会の在り方のモデルとなることを目指し、地域生活ネットワーク構築のキーパーソンとして地道に動き続けます。

丹波ブロック

当ブロックの区域は、丹波市と丹波篠山市からなっています。兵庫の中央、山間部であり、少子高齢化が顕著にみられます。それだけに改めてコミュニティに支えられた福祉のまちづくりが重要です。私たちも、その一助となれるように努力していきたいと思っています。

淡路ブロック

当ブロックの区域は、淡路市、洲本市、南あわじ市です。社会福祉士のネットワークづくりを基盤としながら、他の専門職とのつながりも大切にした合同研修などを実施し、「地域の福祉職の顔が見える仲間づくり・ネットワークづくり」を目指しています。

また、LINEグループを開設し、ブロック活動が具体的に見える情報共有の場(役員会報告、研修会の案内、研修に参加した感想など)として、活動をより身近なものに感じてもらうためのツールとして活用しています。

社会福祉士になれた喜びをいつまでも感じながら、困ったときは相談し合える仲間がそばにいてくれる心強さと安心感を得られるブロックを目指し活動しています。

事業活動

- 社会福祉に関する情報提供及び相談事業

- 権利擁護に関する相談事業

- 成年後見・後見監督に関する事業

- 社会福祉士等の養成支援に関する事業

- 地域包括支援センターへの支援に関する事業

- 社会福祉従業者研修に関する事業

- 生活困窮者支援に関する事業

- 高齢者虐待・障害者虐待防止等に関する事業

- 児童虐待防止・子育て支援等子ども家庭支援に関する事業

- 福祉サービスの質の向上のための評価に関する事業

- 社会福祉及び社会福祉士に関する調査研究事業

- 県・市町村の福祉計画への参画・提言